Зачем философия техническим специалистам? Как она влияет на развитие научной мысли? Доктор философских наук, профессор Института лингвистического и педагогического образования, профессор кафедры философии, социологии и политологии НИУ МИЭТ Наира Владимировна Даниелян привыкла относиться к подобным вопросам… философски: рассуждая, объясняя и аргументируя. Советуем потратить немного времени на прочтение этого интервью и обещаем, что из него вы не только узнаете ответы на вышеперечисленные вопросы, но и значительно повысите уровень своего IQ.

Профессор Н. В. Даниелян

–Наира Владимировна, из курса «Философия науки» мы помним, что примерно до XVII века философия не была отделена от науки. Почему именно в XVII веке роль философии видоизменилась и какова её роль сейчас?

– До первой научной революции XVII века, когда появилась механика, а с ней и классическая наука, философия предлагала логику в качестве универсального инструмента проверки истинности знания. Однако с появлением эксперимента как основного критерия верифицируемости научного знания ситуация изменилась.

Обратимся к истории. Английский государственный деятель и философ, родоначальник английского материализма Фрэнсис Бэкон в трактате «Новый органон» провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой. Он выдвинул тезис «Знание – сила» и предложил реформу научного метода, заключающегося в очищении разума от заблуждений, обращении к опыту и обработке его посредством индукции, основанного на эксперименте.

Французский математик, физик и физиолог Рене Декарт стал родоначальником рационализма. Началом познания он считал интуицию, естественный свет разума, свидетельство познавательной способности, а дедукция представлялась ему интуицией в действии.

Таким образом, классическая наука предполагала, что существует ряд критериев, которые позволяют субъекту познания проводить различие между научным и обыденным (вненаучным) знанием, заблуждением (псевдознанием), а также наличие у субъекта особого, строго определённого метода познавательной деятельности, необходимого для получения истинного знания об объекте. За основу брались наблюдение и экспериментирование с объектами, тогда как познающий разум обладал статусом суверенности.

В начале XIX века с распространением позитивизма, основателем которого, как известно, был Огюст Конт, философия науки стала неотъемлемо связана со всеми областями знания. На сегодняшний день философия математики, философия физики, философия техники и другие прочно вошли в нашу жизнь, так как каждый современный учёный, конструктор, инженер понимает, что его исследования и разработки в значительной степени меняют мировоззрение и мировосприятие человека, коренным образом преобразуя онтологическую, гносеологическую и аксиологическую составляющие. Исходя из теории самоорганизации Германа Хакена и Ильи Пригожина, любая материальная деятельность человека, а особенно технического специалиста, привносит некоторое возмущение в природу и социум, что ведёт к определённым флуктуациям и дисбалансу системы, поэтому философское осмысление научно-технической деятельности человека и её последствий выходит на передний край высшего образования. Таким образом, без философии невозможно формирование критического мышления будущего учёного или специалиста, он может превратиться в «винтик» в чьих-то руках, будь то заказчик, работодатель или кто-то ещё. Мы с вами прекрасно понимаем, что задача философии – формирование самостоятельно мыслящей и принимающей решения личности, осознающей свою меру ответственности перед обществом, что особенно актуально и важно в современном мире.

– Как знание философии помогает IT-специалистам?

– Полагаю, что на данный вопрос я уже ответила. Хочу добавить, что область IT формирует информационную среду, в которую мы с вами погружены большую часть рабочего и учебного времени, а также досуга. Она может быть как дружелюбной, так и агрессивной в зависимости от вкладываемого в неё контента, коренным образом трансформировать мышление, тем самым влияя на образ мыслей и поведение людей. Со всё большим распространением AR- и VR-технологий, особенно в образовательном процессе и в сфере досуга, эффект и влияние разрабатываемого контента станут решающими, то есть будут определять в значительной степени «экзистенцию» каждого из нас. Без знания философии, то есть не обладая базовыми представлениями об истории становления и развития мысли человека, не понимая вызовы и трудности, с которыми эта мысль сталкивается сегодня, IT-специалисту невозможно и даже опасно разрабатывать такой контент, так как он может иметь негативные и даже катастрофические последствия.

– Развитие интернета и технологий влияет на будущее человечества отрицательно или положительно? Почему?

– У каждой медали есть две стороны. Положительная всем заметна и понятна – быстрый обмен информацией, что способствует мировой глобализации, стиранию национальных барьеров и различий, становлению новой, когнитивной экономики, в которой основным товаром становятся знания. С другой стороны, здесь можно заметить и ряд недостатков. По мере ускорения интернета, увеличения мобильности и гибкости, уменьшения локальной привязанности появляются микросообщества и новые социальные институты глобальной коммуникации, которые посредством сети обмениваются информацией в виде сообщений, обычно имеющих текстовую форму. Как результат, человек становится генератором сообщений. Таким образом, в качестве фундаментальной единицы общества выступает не индивид, а сообщение. Перестаёт быть важным, кто является носителем сообщения, на первый план выходит его содержание. То есть значимым становится не то, откуда послано сообщение и кто его автор, а его инновационное содержание и компетентность автора в предоставляемой информации. Но сообщение и его понимание не всегда соотносимы друг с другом. На примере интернета можно утверждать, что отправитель сообщения зачастую не осведомлён относительно его реципиента. Так и реципиент, в свою очередь, очень часто не может быть уверен, что сообщение отправлено именно ему, а также выделить, что именно в этом сообщении является информацией, сопровождаемой некоторой установкой или интенцией, то есть предметность обсуждения приобретает размытый характер. Коммуникация на уровне общества в целом хотя и остаётся возможной, но не может образовывать устойчивые последовательности сообщений, так как представление знаний теряет жёсткие границы и постоянно изменяется. Возникает ситуация, когда мы оказываемся, что с нами происходит уже сегодня по мере роста и распространения социальных сетей, в пределах мнимой знаковой системы, устанавливающей между людьми воображаемые связи и замещающей собой реальный мир с его проблемами и трудностями. На мой взгляд, данная проблема на сегодняшний день превращается в одну из наиболее актуальных.

– Какие параллели существуют между неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-техническими дисциплинами?

– В конце XIX – начале XX века с появлением неклассической науки произошло преобразование стиля научного мышления. За основополагающие стали приниматься такие методы объяснения и описания наблюдаемых явлений, которые содержали явные ссылки на средства и операции познавательной деятельности человека. Одним их первых явился подход Эрнста Маха к пониманию пространства и времени как продуктов человеческого сознания. В работе «Популярно-научные очерки» он выводит их из способности человека переживать и упорядочивать события, располагая одно за другим.

В специальной теории относительности пространство и время были объединены Альбертом Эйнштейном в единый четырёхмерный пространственно-временной континуум, в котором свойства тел зависели от скорости их движения. Интересно, что британский писатель Герберт Уэллс предложил подобную идею за 10 лет до открытия Эйнштейна в романе «Машина времени». Главный герой произведения говорит: «И всё же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвёртое – временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему».

Если рассматривать процесс становления и развития материи во Вселенной с точки зрения постнеклассической науки, базирующейся на теории самоорганизации, то на передний план выходит понятие необратимости, которая приводит к появлению проблемы хаоса. Как указывает один из основателей синергетики Илья Пригожин, рождение Вселенной явилось реализацией некой возможности в первые мгновения после Большого взрыва. Следовательно, говоря о физических законах, имеющих место в материальном мире, следует понимать их в качестве результатов определённого сценария из множества возможных путей, заложенных в природе. Наши представления о протекающих явлениях также являются вероятностной моделью возможных событий.

Вероятностный подход сегодня широко применяется практически во всех научно-технических дисциплинах, так как абсолютно точную модель протекания природного явления – например, такого, как распространение радиоволн, – можно только смоделировать, но не наблюдать в природе.

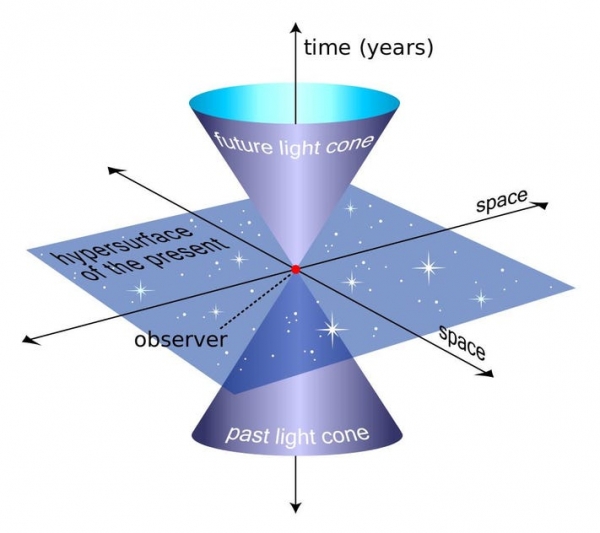

Устройство 4-х мерного пространства

– Сегодня нередко встречаются люди, в которых ярко проявлена так называемая технофобия. Как Вы думаете, с чем это связано? Почему это отрицательное явление? Стоит ли бояться искусственного интеллекта?

– Технофобия связана с низким уровнем образования и культуры мышления, поэтому так важно техническим вузам вести просветительскую деятельность, особенно среди людей старшего поколения, организуя для них курсы, встречи, лекции, на которых они могли бы понять и почувствовать сами все преимущества «нового» мира. Что касается ИИ (искусственного интеллекта. – Прим. ред.), то это, с одной стороны, популярная, а с другой – мало разработанная тема. Прежде всего, давайте вдумаемся в сам термин «искусственный интеллект». Поскольку учёный, инженер, разработчик, технолог, психолог, лингвист и остальные (в этом и заключается междисциплинарный подход) собираются создать аналог интеллекта человека, он будет, прежде всего, обладать неким сознанием и мышлением. Будучи первоначально запрограммированным человеком, далее ИИ перестаёт быть ему полностью подконтрольным, так как это интеллект, то есть аналог мыслящего создания, как и мы с вами. Речь не идёт о том, бояться его или нет, речь сегодня идёт о том, следует ли его создавать, так как после его появления мир полностью изменится и под вопросом окажутся сущность и существование человека. Вероятно, гораздо разумнее остановиться на приложениях, принятых называть ИИ в масс-медиа, которые появляются в настоящее время и помогают в разных сферах деятельности, например, в прогнозировании опасных ситуаций, в виде голосовых помощников, переводчиков и так далее.

– Нужна ли науке цензура? Нужен ли какой-то тормозной рычаг или какой-либо комитет для отслеживания движения научной мысли (имеется в виду вывод научных идей в массы)?

– Ярким примером для ответа на данный вопрос является феномен зарождения философии именно в Античной Греции. С чем он был связан? Почему именно Греция, а не Египет, стала колыбелью мышления человечества? Ответ один – свобода мысли и творчества, выявление, признание и поддержка талантов, создание условий для их реализации. Давайте посмотрим более внимательно на причины появления философии в период Античности. Для греков был характерен индивидуализм, то есть стремление полагаться на собственные силы, признание личностного фактора. Отсутствовал религиозный догматизм, который бы сковывал греческую мысль. Демократическое устройство античных полисов содействовало свободе слова и суждения. Каждый имел право высказывать своё мнение. Одной из основных характеристик жизни в Древней Греции была агонистичность, то есть дух противоборства, соревнования. Истина открывалась и усваивалась в открытой полемике, споре, поскольку никто не обладал изначальной монополией на неё. Полагаю, что такой же подход применим и к современной научно-технической мысли. Однако не стоит забывать, что одно дело – формирование и проверка научных теорий, но совсем иное – их массовое воплощение. Поэтому критерием истинности здесь должны быть как рациональное Декарта, так и эмпирическое Бэкона, с определения которых мы и начали с вами нашу беседу. Компонент регулирования воплощения научных идей на практике всегда существовал и будет существовать в любом разумном обществе. Философское образование и мышление направлены, в частности, на формирование внутренней этики учёного, его понимания того факта, что научные идеи могут как помогать, так и приносить огромный вред человечеству, что и происходило на протяжении всего XX века.

Ирина Доронина

Материал опубликован в номере № 203 от 26 Апреля 2022.

- Ещё больше материалов и фотографий на: https://t.me/zelenogradinfo

- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads

- Группа VK: https://vk.com/zelekinfo