В день годовщины Царскосельского лицея, который я в 2023 году встретил в самом лицее, дарю вам экскурсию от Натальи Бородулиной, историка и звонаря, посвящённую одному из анклавов российской учёности допетровского времени – Андреевскому монастырю.

По пути к нему от метро «Ленинский проспект» мы осмотрели с внешней стороны здания Президиума Российской Академии наук в стиле модернизма, в которых президиум никогда не находился; комплекс строился десятки лет, был завершён к 1990-м гг. и известен своими «мозгами» – нелепыми нахлобучками сверху в стиле техно с золотистым напылением. Часы здания выглядят более привлекательно, хотя циферблаты теряются в паутине конструкций. Ныне большая часть помещений сдаётся, а наука робко теплится по углам. Недалеко от сооружения находится смотровая площадка, с которой виден квартал Москва-сити, новые небоскрёбы, возводимые на скорую руку, и в самом далеке – Кремль. Только я отделяюсь от группы и подхожу к юной художнице, охваченной диалогом с мольбертом и натурой, как мне предлагается купить календарик с авторским пейзажем, что я и делаю.

Андреевский монастырь расположился на Воробьёвых кручах и не входит в перечень основных мест, посещаемых публикой. Сейчас его ансамбль состоит из церкви (бывшего собора) Андрея Стратилата, надвратной, с цветными глазурованными изразцами «павлиний глаз» (самое старое сооружение монастыря, XVII в.) (как раз по имени этого святого и названа обитель), собора Воскресения Словущего в Пленницах (розового цвета) и церкви Иоанна Богослова (жёлтого цвета) в колокольне, построенной в классическом стиле. На месте монастыря в 1591 году находился лагерь Казы-Гирея, совершившего неудачный набег на Москву. Только в этот день я «навёл оптику» на личность Фёдора Михайловича Ртищева (1625 – 1673) (фамилия – от слова «широкий рот»), основателя монастыря, царского придворного и благотворителя, на свои деньги организовавшего первый полевой госпиталь во время русско-польской войны, где лечили и поляков, первый вытрезвитель, богадельню. Ртищев – книгочей, христолюбец, собиратель «учёности», человек, близкий царю и царице, патриархам; воспитатель одного из царских сыновей – Алексея. Монастырь при Ртищеве был центром малороссийского «исхода», многоголосого пения («спеваков»), диспутов по богословским вопросам, переводческой практики, обучения отроков славянскому, греческому и латинскому языкам. Именно здесь старец Епифаний (Славинецкий) составил славянско-греческий лексикон (словарь).

Ранее я считал колыбелью московского просвещения Заиконоспасский монастырь и Никольскую улицу близ Кремля, не придавая значения очагу на Воробьёвых горах. По утверждению Фонкича, царь Феодор Алексеевич, соправитель Петра I, вспоминал, что при Алексее Михайловиче Андреевский монастырь был исполнен «российского рода свободных мудростей учения». В написании сего очерка мне помогает брошюра архимандрита Макария «Служение просвещению и милосердию: Феодор Ртищев и Андреевский монастырь в Пленницах (М, 2023). Горельеф Фёдора Ртищева имеется на знаменитом памятнике в честь 1000-летия России. Историк В. Ключевский отмечал, что Ртищевы не переведутся в истории. Так что взлёт Ломоносова всё же в какой-то степени был подготовлен 17 веком, такими людьми, как Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Фёдор Ртищев, Афанасий Ордин-Нащёкин и др. Кстати, в этом году исполняется 400 лет со дня рождения Ф.М. Ртищева и надо бы наконец поставить ему памятник у Андреевского монастыря, присвоить его имя одной из библиотек и улиц столицы.

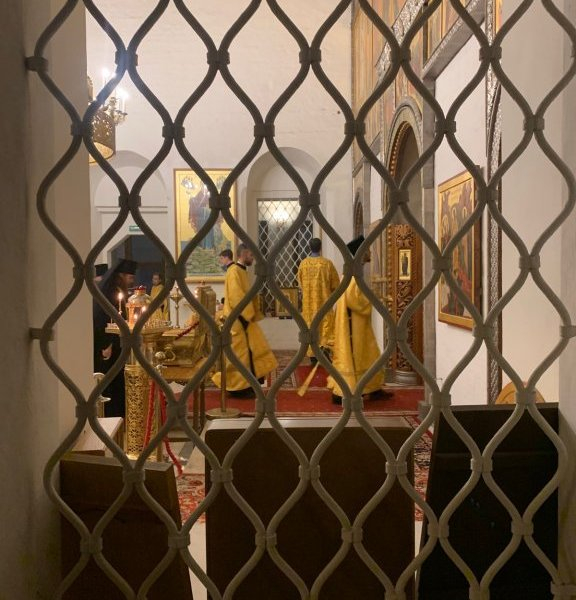

В XVIII веке Андреевский монастырь упраздняют, а в его зданиях (часть их построена в XIX столетии архитектором Каминским) располагаются богадельни, в советское же время – различные учреждения. С 1991 года обитель возрождается, в 1996 г. сюда переезжает Синодальная библиотека имени патриарха Алексия II, отсюда вещает радио «Вера». Ныне игуменом монастыря является о. Дионисий (Шлёнов), филолог, полиглот, поэт, книгоиздатель; его мы встретили во дворе. Монастырь интересен ещё и тем, что тут колокольня оснащена немецкими колоколами: немцы на них собрали деньги, их сами отлили и привезли в Россию в 1996 году. Звонят они несколько по-иному, прислушайтесь! Для нас в 16.30 звонил о. Павел, в прошлом – музыкант; слышна мелодия, чёткие ноты. Экскурсовод Наталья спрашивала, как нам звон. Одна скрипачка заторопилась: «Совсем иначе, чем традиционный русский». Так ли это? Не являясь специалистом в колокольном звоне и не предупреждённый об оригинальности его, я вряд ли бы ответил подобным образом. Максим Юрьевич Терехов, сотрудник Свято-Данилова монастыря, писатель, пояснил мне, что такая манера звона сейчас набирает вес. Прошу обратить внимание на современную роспись купола в Воскресенском соборе: живопись словно закрыта некой пеленой; порою посетители считают, что это – не завершённая работа, однако, такой была задумка иконописцев (алтарь тоже расписан ими). В финале экскурсии мы зашли в трапезную, где нам предложили пироги с чаем на травах.

Листва лежит рядом с колокольней кучками опавших звуков, будто потерявших голос после перезвона.

Возвращаясь домой, я решаю пройти по Андреевской набережной, подсвеченной разноцветными фонариками. Впереди над Москвой-рекой навис мост со станцией «Воробьёвы горы». Участок набережной устроен так, что вода плещется прямо на ступеньках, демонстрируя максимальную доступность реки пешеходу. Поезда ртутными горизонтальными столбиками скользят внутри прозрачного футляра станции. Вскоре я уже сам стою на ней: станция не так давно открылась после затяжной реконструкции. Я случайно сажусь в поезд не в ту сторону и доезжаю до станции «Университет», но вскоре понимаю, что ошибки никакой не произошло, ибо и корни московского университета уходят к Андреевскому монастырю, а их географическое соседство – лишь отражение этой исторической взаимосвязи.

Александр Снегуров

- Ещё больше материалов и фотографий на: https://t.me/zelenogradinfo

- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads

- Группа VK: https://vk.com/zelekinfo