13 октября 2025 года мы отмечаем 150-летие со дня рождения Максима Петровича Кончаловского. Наша больница с гордостью носит имя известного ученого, основателя школы клиники внутренних болезней с 2017 года.

Братья Кончаловские (слева-направо) Дмитрий, Максим, Петр

Максим Петрович Кончаловский (1875-1942) – один из выдающихся представителей отечественной медицины, организатор крупнейшей советской терапевтической школы, лектор и педагог, – выбрал свою профессию не случайно. Врачом был его дед Максим, служивший во время Крымской войны в эскадре адмирала Нахимова. С малых лет, практически в начальной школе, мальчик твердо решил связать жизнь с медициной.

Осенью 1894 года Кончаловский поступил на медицинский факультет Московского университета. Студенческая жизнь захватила его. Он прилежно учился, посещал курс физиологии самого Ивана Михайловича Сеченова, серьезно увлекся гистологией, которую преподавали Александр Иванович Бабухин, а затем Иван Фролович Огнёв, бегал на курсы патологической и общей анатомии, где преподавали профессоры Василий Дмитриевич Шервинский и Александр Богданович Фохт.

В 1899 году студент Кончаловский окончил медицинский факультет Московского университета, после чего продолжал работать в факультетской терапевтической клинике своей «alma-mater», которую возглавлял профессор В.Д. Шервинский. Здесь приобрел свои первые навыки, написал первые труды.

В конце 1905 года закончился срок ординатуры, и молодой доктор получил должность сверхштатного ассистента клиники. В то же время он стал редактором в Московском терапевтическом обществе, начал издавать труды Общества и выпустил в свет несколько полутомов по полугодиям.

М.П. Кончаловский, студент медицинского факультета Московского университета 1897 г.

М. П. Кончаловский, 1910 г.

Декабрь 1909 года. Москва. Первый российский съезд терапевтов. Кончаловский представил на суд ученых свою работу «О клиническом значении новых физиологических данных желудочного пищеварения». В ней он аргументировано доказал, что количественные и качественные показания желудочной секреции непостоянны и не всегда свидетельствуют о поражении желудка. Пройдет совсем немного времени, и имя молодого ученого станет известно в широких кругах научного общества.

В 1911 году М.П. Кончаловский защитил Докторскую диссертацию по теме «Желудочная ахилия» и продолжал работу в факультетской терапевтической клинике МГУ до 1917 года.

В 1918 году Максима Петровича избрали заведующим кафедрой Госпитальной терапевтической клиники Второго московского государственного университета (бывш. Московские высшие женские курсы). Профессор организовал с нуля ее работу в здании бывшей Павловской больницы. Огромную помощь в оснащении клиники оказал ему академик Николай Александрович Семашко. Кончаловский покупал инвентарь у врачей и в бывших частных лечебницах, искал книги и инструменты, где только было возможно. Все лето 1919 года он посвятил этой работе и уже к осени вместе со всем коллективом переехал в свою новую клинику.

Больница им. Павла I. Начало XX века

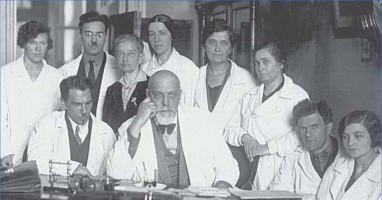

М.П. Кончаловский с коллегами в клинике

Вот как профессор писал о новом этапе: «Работали дружно и слаженно, постепенно приобретая авторитет. Стали выступать с докладами в Терапевтическом обществе с некоторыми новыми методами диагностики и лечения. Например, счёт лейкоцитарной формулы по Шиллингу мы начали в Москве первые, введение лекарств в спинномозговой канал, дуоденальный зонд, переливание крови, бронхоскопия, инсулин и прочее – всё это мы начали применять раньше других клиник».

Первые рентгеновские аппараты советских клиник

Осенью 1922 года Госпитальная терапевтическая клиника Второго МГУ вновь переехала – из Павловской больницы на Большую Калужскую улицу, в бывшую Медведниковскую больницу. Весомым аргументом для переезда стало полученное из-за границы рентгеновское оборудование с Кулинджевскими трубками. Новое помещение было идеальным – хватило места и для Рентгеновского института, и для нового туберкулезного отделения, где Кончаловский открыл специальный доцентский курс.

В то же время профессор параллельно консультировал в Институте профессиональных заболеваний имени В.А. Обуха.

В 1923 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко пригласил Максима Петровича председательствовать в Центральную курортную комиссию. И тот с головой окунулся в новую для него работу – разработал проект курортной клиники в Москве, внедрил методики научной работы на курортах, организовал Курортный институт.

М.П. Кончаловский у постели больного

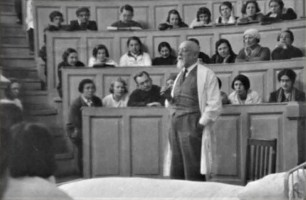

Профессор М.П. Кончаловский в аудитории

С 1923 по 1931 годы М.П. Кончаловский был председателем Московского терапевтического общества. В 1933 году вместе со своими сотрудниками профессор создал первое в стране руководство для студентов и врачей «Клиника внутренних болезней».

В 1927 году Максим Петрович был избран членом Московского совета от коллектива 2-го МГУ, в 1928 году возглавил медицинский факультет. Но после реорганизации медфака в самостоятельный вуз – Второй Московский медицинский институт (ныне РНИМУ им. Н.И. Пирогова) – оставил должность и до конца жизни руководил кафедрой факультетской терапевтической клиники Первого Московского медицинского института (ныне ПМГМУ им. И.М. Сеченова).

М.П. Кончаловский в окружении коллег, 1930 г.

В период с 1926 по 1942 годы Максим Петрович также был научным руководителем Института переливания крови, в 1933-1942 годах заведовал терапевтической клиникой Всесоюзного института экспериментальной медицины.

Ученый акцентировал внимание на ревматизме. Считал это заболевание «злом социального значения», обосновал инфекционно-аллергическую теорию ревматизма, описал особенности его различных клинических форм. Максим Петрович был одним из главных авторитетов в этой области. Он представлял нашу страну на международных конгрессах по ревматизму в Мадриде и Париже, был инициатором и организатором 4-го конгресса по ревматизму в Москве (1934), участником 5-го конгресса по ревматизму в Стокгольме (1936).

М.П. Кончаловский читает лекцию, 1940 г.

Обобщив огромный опыт, в 1935-1937 годах он издал трехтомник клинических лекций: 1 том был посвящен заболеваниям сердечно-сосудистой системы, 2 том – заболеваниям желудочно-кишечного тракта, почек, желез внутренней секреции, 3 том – заболеваниям органов дыхания, кроветворения.

Кончаловский был клиницистом широкого профиля, оставил после себя более 150 научных работ практически во всех областях внутренних болезней. По ним училось в нашей стране не одно поколение студентов-медиков. Ученый также был редактором и соредактором ряда ведущих периодических научных и научно-популярных изданий: «Советская клиника», «Врачебное дело», «Большая медицинская энциклопедия», «Библиотека практического врача».

За заслуги в медицине в 1934 году М. П. Кончаловский был удостоен звания заслуженного деятеля науки. А Орден Трудового Красного Знамени ему вручили в 1940 году.

Максим Петрович Кончаловский скончался от гипертонической болезни в 1942 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья – самое дорогое и важное в жизни доктора Кончаловского

Максим и Софья Кончаловские, 1902 год

Максим Петрович женился на Софье Петровне Вышеславцевой в 1901 году, и вскоре у них родилась дочь Татьяна. К сожалению, выяснилось, что у девочки врожденная глухота, наследственная аномалия по линии «вышеславских» генов. Софья самостоятельно учила дочь, изучала специальные методики, нанимала педагогов по математике и литературе. Впоследствии Татьяна увлеклась живописью, и это стало делом всей ее жизни.

В 1908 году у Кончаловских родилась вторая дочь – Нина. Она унаследовала идеи своего отца. В 1932 году начала свой путь ординатором на кафедре факультетской терапевтической клиники московского университета. С 1966 по 1976 гг. возглавляла терапевтические клиники НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний Академии медицинских наук. Доктор медицинских наук, профессор, всю свою жизнь она посвятила изучению патологий печени, крови и лечению профессиональных заболеваний.

Во всей разнообразной и кипучей деятельности у Максима Петровича оставалось мало времени для семьи. Но каждую свободную минуту он стремился посвятить «своим девочкам». Любил вечерами читать книги дочерям, носил их на руках во время многочисленных «детских инфекций», баловал «свою Сонечку» выходами в театры и в гости, которые она так любила.

М.П. Кончаловский со старшей дочерью

Татьяной на Большой Пироговской улице, 1910 г.

Из воспоминаний Нины Максимовны Кончаловской об отце

«…Максим Петрович спокойно входил, спокойно сидел, у него было спокойное лицо и спокойные немного грустные широко расставленные большие глаза, в которых иногда загорался огонек юмора, некоторой иронии, но не насмешки над людьми, нет, а как бы выражение иронии судьбы. Около глаз и на висках было удивительно доброе и ласковое выражение. Небольшой прямой нос и прямой широкий лоб. Всегда аккуратно одетый, тщательно выбритый, душистый, всегда ко всем расположенный и как бы идущий навстречу к людям. Вот это последнее качество, мне кажется, и было причиной того, что люди не знакомые, с первых минут общения располагались к нему всей душой…»

Из воспоминаний старшего внука Вадима Юрьевича Кончаловского о деде

«…Я любил, когда он сажал меня на колени, сидя за своим письменным столом, выдвигал ящики и разрешал мне доставать разные письменные принадлежности. Этот стол потом перешёл ко мне, и мои маленькие сыновья тоже любили сидеть у меня на коленях и всё трогать, а потом это полюбили внуки, а теперь ещё и правнучка. Вот она – связь времён! Шесть поколений!»

- Ещё больше материалов и фотографий на: https://t.me/zelenogradinfo

- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads

- Группа VK: https://vk.com/zelekinfo