18.08.2025

12-13 августа мы снова с архитектором, военнослужащим, полковником, дипломатом, музейщиком Юрием Валентиновичем Антоновым совершаем дружески-исследовательский вояж по некоторым местам Подмосковья и Тверской области. Дождь словно гигантским «напёрстком» накрывает нас в некоторых локациях, но мы вырываемся из-под этого колпака под некий навес из туч, позже сменяющийся симфонией облаков в присутствии бесстрастного цилиндра солнца, обращённого к нам своим сверкающим основанием. Мы проносимся по Дмитровскому шоссе, справа виднеются за ветками каравеллы шлюза № 3, застоявшиеся на якорях башен. Через какое-то время глаз замечает капустные поля; хорошо, что земля не пустует: она же привыкла давать урожай, выполняя своё предназначение.

Вот и Талдом, в прошлом «башмачная столица» России, ныне же – небольшой городок с несколькими приметными домами. Мы сразу выделяем здание пожарной каланчи начала XX века и табличку «ЗАГС» на ней. Пожар любви водой и песком не загасишь! Предвидя, что в здании могло сохраниться что-то интересное, я предлагаю Юрию Валентиновичу заглянуть в загс. Тут же моё предположение и оправдывается: сохранилась дверь с кирпичной кладкой вокруг неё, винтовая лестница, ведущая на каланчу. Охранница и её начальница вначале упирались: «Мы когда-то новобрачным разрешали подняться на каланчу и даже позвонить в колокол, но после там случилось возгорание, и мы закрыли проход». Однако, как говорит моя соратница из Сарова, непроходимые двери порой открываются! Визитка и скромные гостинцы позволили нам совершить подъём на каланчу без сопровождения, взяв ответственность за потенциальные травмы на себя.

Поднимаясь на каланчу по спирали, думаю: в свадебных платьях-то и на каблуках туго здесь приходилось! Осматриваем центр городка с небольшой площадки. Рассказывают, что однажды купец Киселёв, только что отстроивший богатый дом, выскочил во время случившегося пожара на балкон в одном исподнем и закричал: «Горим!!». Почти напротив находилась пожарная каланча. Купца услышали, пожар быстро погасили. С тех пор Киселёв регулярно кормил всех желающих горячей требухой на первом этаже своего дома.

Пожарная каланча была построена на средства сельской общины, которыми распоряжался купец Н.С. Смирнов, вложив туда и свои немалые деньги; на его средства содержалась также пожарная команда «Красный петух». Нам повезло увидеть колокол, возвещавший о пожаре. Вдруг в уме всплывает: «Мы на гОре всем буржуям мировой пожар раздуем!» Здесь уже кричать «Горим!» было бесполезно: оставалось лишь ноги уносить! Прошли годы, и на каланче стали кричать «Горько», а вот теперь горько оттого, что колокол не звонит и традиция прервалась!

Мы притормаживаем в селе Маклаково, где поднят из руин и благоустроен Александро-Невский женский монастырь. На речушке Хотча расположилась сия обитель. В 1892 г. инициативный калязинский купец Иван Бачурин начинает возводить здесь церковь во имя благоверного князя Александра Невского по случаю чудесного спасения императора Александра III и его семьи в железнодорожной катастрофе. Далее Иван Данилович хлопочет об основании при храме женской общины; прошение удовлетворяется. Многое для устроения монастыря сделала игуменья Измарагда: ввела монастырский устав, организовала хор и церковно-приходскую школу, богадельню, обустроила пасеку в 40 ульев, мастерскую по пошиву облачений. В 1895 году появляется храм в честь иконы Божией матери «Утоли моя печали». Задумано построить храм на монастырском подворье в Санкт-Петербурге. В столицу отправилась игуменья Измарагда: её задачами были собрать деньги для храма и найти хорошего архитектора, который возведёт храм бесплатно. Монастырский доктор Михаил Мелентьев вспоминал: «Хороша очень была в то время игуменья Измарагда /…/. Маленькая (поперёк шире своего роста), с тройным подбородком, она была очень жива в движениях. Небольшие острые и умные глаза буравили собеседника. Выросла она в монастыре, читала только по-славянски, отлично знала монастырскую жизнь, церковную службу, церковные уставы. Своей неутомимой энергией, собирая по копеечке, скопила такие деньги, что заново отстроила монастырь, в котором игуменствовала» (М.М. Мелентьев. «Мой час и моё время»).

«Кусочком рая на земле» называл обитель в Маклаково священномученик Серафим (Чичагов), служивший архиепископом Тверским и Кашинским. О «кусочках рая» я слышал в разных местах, в частности, в Серафимо-Знаменском скиту. Увы, из этих кусочков рай не сложить, да и не место ему на земле, но по ним можно предположить, что рай – это земные красоты, только в наилучшем их исполнении и постоянной благодати. В 1917 году митрополит Серафим благословил дочь Леониду и своих внучек – Лилю и Варю пожить в Александровском монастыре. Варвара Васильевна Чёрная -Чичагова, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, прошла через горнила XX века и в 80 лет стала игуменьей Московского Новодевичьего монастыря, за 5 лет возобновив в ней монашескую жизнь, повторяя: «Монастырь не может жить без собственных святынь и святых».

Пора запустения не миновала и Александро-Невский монастырь. Храм закрыли, но от разрушения его спасли стойкость и решительность одного человека – Ивана Ивановича Бачурина, внука храмоздателя. В книге «Александро-Невский женский монастырь» читаем воспоминания сына Ивана Бачурина – Владимира: «Когда храм закрыли, местные, деревенские, пытались разобрать собор на кирпичи. Но отец мой, Иван Иванович, охранял его, не давал разрушить даже ограду монастыря и большие кирпичные врата. Однажды, помню, пришли мужики с ломами, решили разломать храм. Отец взял охотничье ружьё и побежал к собору.

– Дед мой и отец строили этот собор, не дам рушить! – сказал отец и выстрелил несколько раз в воздух. Сельчане, зная решительный нрав отца, отступили».

Возрождение монастыря началось в 1993 году, 3 года спустя было получено благословение на открытие Александровского женского монастыря, первой настоятельницей которого стала молодая монахиня (27 лет от роду) Елизавета (Семёнова), а первым священником – иерей Василий Соловьёв. Пасхальный звон после долгого перерыва огласил окрестность в 1997 году самодельными колоколами из снарядных гильз.

Монастырь открыт для посещений; всё ухоженно, повсюду разбиты клумбы, видны плоды монастырской заботы о «хлебе насущном» – парники с помидорами, грядки с капустой, плодовые деревья; зелёная травка сбегает к пруду и, будто переправляясь через него, превращается в ряску. Юрий Валентинович вспоминает, что в монастыре было много насельниц (может, и послушниц) в 1990-е гг. Их водила по дорожкам строгая настоятельница, а девочки щебетали, прыскали от смеха, вдруг замолкая под взором матушки.

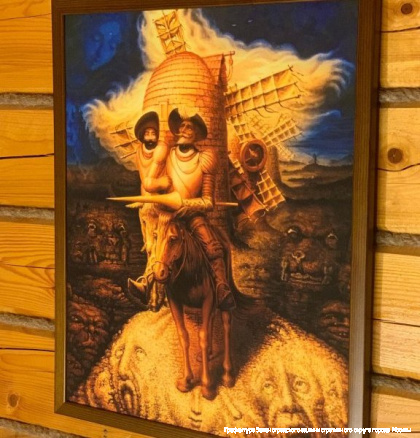

После визита в монастырь мы прямиком едем на дачу к Юрию Валентиновичу, где неторопливо ужинаем и говорим на историко-культурные и личные темы. Как-то ученики школы № 204 под руководством Юрия Валентиновича и с участием его супруги, филолога, заслуженного учителя России Екатерины Самсоновны выполнили проект по Дон Кихоту. В музее школы была развёрнута экспозиция, посвящённая роману, его автору, Испании и отражению идей и настроения романа в российской жизни. Юрий Валентинович показал мне фильм из своей богатой фильмотеки об этом проекте, выполненном в 2015 году, к 400-летию выхода в свет второго тома «Дон Кихота». «Испанская тема» близка сердцу хозяина дачи: ведь колония «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого, с которого начиналась история славной школы № 204 им. Горького, располагалась на месте будущего Обнинска, по соседству с испанским детским домом, где находились дети республиканцев, сражавшихся в Испании против фашизма. Юрий Валентинович видит некоторые черты Дон Кихота в Максиме Горьком. В части хождений по стране и романтической ориентации раннего Горького что-то схожее между литературным персонажем и литератором, наверное, есть, однако, и различия весьма существенны. Рассуждали мы также о том, учения каких философов могли бы составить основу философской базы русского человека, и сошлись на учениях русских космистов, прежде всего – Н.Ф. Фёдорова, В.С. Соловьёва, П.А. Флоренского. В нашем Музее-клубе истории образования и духовной культуры в Зеленограде звучит нередко имя К.Э. Циолковского – представителя русского космизма, выдающегося учёного и педагога.

На следующий день наша поездка продолжилась; мы взяли курс на Калязин. По пути лежало село Спас-Угол, где родился писатель М.Е. Салтыков-Щедрин. У ворот музея мы припарковались. В музее нас радушно и как-то динамично, почти по-родственному, назвав «дорогими гостями», встретила научный сотрудник Анна Николаевна Комлева, сообщившая, что музей готовится к празднованию 200-летия со дня рождения писателя в 2026 году. Подготовлена вся документация по восстановлению родного дома писателя, требуется только финансирование. Это «только» везде вырастает в основную проблему, да и «высаживается» в таком же ранге. Сам музей находится в современном здании, а ранее располагался в церкви. Михаил Салтыков учился в Царскосельском лицее и считался в XIII курсе продолжателем А.С. Пушкина. В молодости сосланный за свои первые повести в Вятку, Михаил был вызволен из неё благодаря хлопотам генерал-адъютанта Ланского и его супруги Н.Н. Ланской-Пушкиной. А далее бывший ссыльный трудится вице-губернатором Твери, затем – Рязани, возглавляет казённые палаты в Пензе, Туле. Почему меняются места службы? Писатель-управленец не берёт взяток, сочиняет сатирические произведения, высмеивая губернаторов и других зарвавшихся бюрократов. Правда, выходит М.Е. Салтыков-Щедрин в отставку с хорошим ежегодным пенсионом в 1000 рублей и становится редактором журнала «Отечественные записки», где разворачивается в полную силу. У Салтыковых рождаются двое детей (супруга писателя – Елизавета Аполлоновна Болтина). Мало кто знает, что писателя донимали болезни. Вот слова из письма сыну: «Милый Костя, так как я каждый день могу умереть, то вот тебе мой завет: люби мать и береги её; внушай то же и сестре /…/ Старайся хорошо учиться и будь, безусловно, честен в жизни. Вот и всё. Любящий тебя отец. Ещё: паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому». Похоронен Михаил Евграфович на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге в 1889 году. Усадьба писателя сгорела в 1919 году, но сохранились деревья давней поры, каскад прудов, родовое кладбище у стен храма.

Вышеприведённые сведения получены мною из музейного буклета, составленного Анной Николаевной. Она спрашивала нашего совета: кого пригласить на юбилей писателя? Юрий Валентинович сказал: губернатора, я – режиссёров и актёров спектаклей по произведениям Салтыкова-Щедрина. Также я предложил украсить «пустынный» фасад музея мозаикой, картинами в стиле стрит-арта или цитатами из книг писателя, например, такими: «Родина не там, где лучше, а там, где больнее», «Воспевайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар превратился бы в камень».

На втором этаже музея мы осмотрели экспозицию, включающую вещи Салтыковых, издания книг писателя разных лет. Среди предметов экскурсовод выделила кресло с колёсиками на передних ножках (подобное есть у нас в музее, отреставрировано в текущем году). Так вот слово «подкатить» в значении ближе познакомиться с дамой пошло от подобного кресла. Если дама делала веером определённый жест, то кавалер мог к ней приблизиться вместе с креслом. Анна Николаевна изящно продемонстрировала нам несколько фигур из языка веерных жестов. К примеру, кавалер мог попросить даму рассмотреть её веер, конечно, не из технического или эстетического интереса, а с целью знакомства. Если дама подавала кавалеру веер верхним концом, то сие означало симпатию, если же ручкой – то наоборот. Анна Николаевна вышла с нами из музея, желая сфотографировать нас у бюста М.Е. Салтыкова-Щедрина работы Л. Бернштама. Такие встречи не просто украшают жизнь, они её формируют!

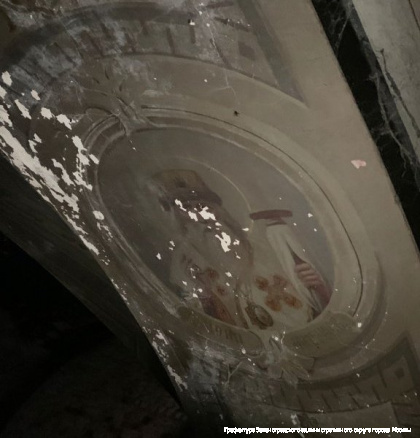

Ещё на шлейфе недавних впечатлений мы переключаем внимание на село Нерль (это уже Тверская область). С правой стороны наши взоры упираются в неказистое строение с портиком – явно изуродованной церкви. Проехать мимо – ничего не стоит: в здании находится местный клуб. Но я замечаю, что в его дверях появляется какая-то женщина и словно отворяет их для нас. Понимаю: надо высаживаться. Нас встречает Наталья, затем появляются Алёна и Анастасия. Да, это бывшая церковь Живоначальной Троицы, кое-где сохранились фрески, но их посмотреть вас не пустим: надо лезть под крышу, а там пыльно, небезопасно и темно, хорошего фонарика же у нас нет! После любезной беседы, обрисовки наших задач и персон девушки соглашаются подняться с нами на крышу, используя фонарики телефонов. Селянки любезны: они пекутся о нашей безопасности и опрятности. Мы поднимаемся по винтовой кирпичной лестнице под деревянную крышу со стропилами, а затем по обычной приставной лестнице спускаемся буквально через дыру с паутиной на уровень сводов церкви. По-видимому, колокольня была разобрана, но своды нижнего этажа уцелели с потолочными фресками. Девушки старательно фонариками высвечивают росписи, сделанные не ранее середины позапрошлого столетия. Осматривая художественные фрагменты, нам приходится преодолевать сквозные стяжки: мы с Юрием Валентиновичем перешагиваем через них, селянки же пролезают под ними. Иногда слышится хлопанье крыльев голубей. О, как трогательно: нам показывают два голубиных яйца, бережно прильнувших друг к другу в выемке пола. После такой прогулки «по верхам» у меня появляется жгучее желание отблагодарить девушек весомее, и мы идём в соседний магазин, где я покупаю для них и обнаружившихся тут детей пол-арбуза и дыню. Что-то ещё желаете? Девушки смущённо отнекиваются, держа в руках скромные продукты к обеду. Я знаю, как действовать. Продавщица вторично набирает сумму на терминале. «Просто нам сегодня повезло», – комментирует ситуацию Настя.

Далее наш автомобиль помчался в деревню Толстоухово, где находится «техническое чудо света» – рефлектор радиотелескопа РТ-64 при Калязинской радиоастрономической обсерватории, диаметром 64 м, высотой – 178 м (выше башни инженера Шухова в Москве) и массой 3800 т! Строили этот инженерно-научный гигант с 1974 до 1992 г. Радиотелескоп способен улавливать звуки на дистанции в 300 млн км! Это некий стетоскоп, приложенный к груди Вселенной. Из понятных мне самому и широкой публике направлений, РТ-64 наблюдает за пульсарами, исследует галактические и внегалактические объекты, ведёт поиск космического мусора, принимает информацию с космических аппаратов из дальнего космоса. «Информация поступает на зеркальный диск, состоящий из 1200 дюралевых пластин. Далее сигнал отражается на малом зеркале и затем через центральную кабину поступает на компьютер» – объясняет нам «справочное бюро» ИИ. Академика, радиотехника Алексея Фёдоровича Богомолова считают «отцом» Калязинской обсерватории. Коллектив под его руководством разрабатывал всю электронику для космических аппаратов; траекторные средства ракеты, позволившие Юрию Гагарину достичь космоса, создавались также Алексеем Фёдоровичем. Примечательно: огромное «ухо» находится в деревне Толстоухово, что наводит на мысль о неслучайности такого совпадения. Подумалось, что эта «тарелка» хорошо вписывается в «сервиз» философии космизма. Философы грезили о заселении космоса людьми, но за последние годы люди словно теснее прижались к материи, с одной стороны, и к эзотерике, с другой. Это не значит, что у человечества случился прилив любви к своей планете, просто оно научилось с «дивана» выходить в космос и реальные полёты не слишком для него актуальны. Философские путешествия в межзвёздном пространстве заменены цифровыми, что тоже имеет философский оттенок и, возможно, трактовку идей Фёдорова – Соловьёва – Флоренского в парадигме современных цивилизационных вызовов.

Юрий Валентинович вспоминает, что выпускник их 204 школы 1938 года физик, преподаватель МАИ, блестящий лектор Феликс Зигель, один из столпов советской уфологии, входил в состав комиссии по изучению НЛО, которую потом разогнали, но Зигель оставался верным своей концепции: жизнь во Вселенной есть, и «тарелки» на землю прилетали: слишком много подтверждений этому он собрал, чтобы сомневаться! Уфологи вызвали недовольство официоза и подверглись гонениям. В годы перестройки тема НЛО превратилась в одну из ведущих. И вот спрашивается: есть супер-телескоп, есть НЛО, но они как бы друг друга не замечают. Ну разве нельзя инопланетянам нашептать в это «ухо» всего лишь одну фразу: «Люди, вы не одиноки во Вселенной!» Правда, сия фраза, по мнению Юрия Валентиновича, изменила бы мировоззрение человечества.

После осмотра столь внушительного агрегата мы въезжаем в Заречную часть Калязина (бывшее село Пирогово) и посещаем Введенскую церковь, возведенную на средства купца Николая Охлобыстина в начале 1880-х гг. В церкви находится гроб преподобного Макария Калязинского, высеченный им собственноручно из дерева 500 лет назад.

Буквально рядом в Богоявленской церкви (1781 г.) расположен Краеведческий музей, основанный в 1920 году энтузиастом, краеведом, педагогом Иваном Фёдоровичем Никольским, проработавшим в нём 52 года. Выходит, в текущем году исполняется 105 лет Краеведческому музею в Калязине, и этот юбилей соотносится со 100-летием Краеведческого музея в Каменке (Зеленоград). Образы краеведов-энтузиастов И.Ф. Никольского, А.И. Шишкова (Каменка-Зеленоград), В.И. Богоявленского (Энского) (Клин), П.Д. Барановского (Москва) тоже имеют схожие черты: скромность, преданность идее созидания, трудолюбие, самоотверженность. Вот такие люди и образуют настоящий русский мир, они же его всячески пытаются сохранить. При строительстве Угличского гидроузла на Волге в 1930-е гг. готовилась к затоплению значительная часть Калязина, включая старейшую обитель города – Троицкую, основанную монахом Макарием (Матвеем Кожиным). Иван Никольский прикладывает неимоверные усилия, чтобы спасти фрески, созданные в XVII в. мастерами московской школы. «В конце концов благодаря его настойчивости в ноябре 1940 года в Калязин прибыла сформированная Музеем архитектуры им. Щусева группа во главе с опытным художником-реставратором Третьяковской галереи Павлом Юкиным. В жуткие морозы, за декабрь и январь Юкину со сподвижниками удалось спасти около 185 квадратных метров росписей со стен из разных зон собора и перенести их на новую основу» – читаем мы в статье Владислава Толстова «Иван Никольский: подвиг учёного» («Вече Твери», 2024 г.). И далее: «Иван Никольский, по воспоминаниям современников, каждый вечер зимой перевозил экспонаты собственноручно на санках через Волгу. Всего Иваном Федоровичем было собрано более семи тысяч экспонатов, вошедших в коллекцию музея. Также он собирал легенды и предания, знал о старинных постройках в округе, располагал сведениями об усадьбах и судьбах интересных земляков. Своими знаниями о крае он охотно делился: читал лекции, делал доклады, оказывал помощь в краеведческой работе студентам, научным работникам и просто краеведам-любителям». Среди спасённых фресок – фреска «Страшный суд». Полагаю, символическая составляющая этой истории всем ясна! В 2002 году Калязинскому музею присвоено имя И.Ф. Никольского.

Конечно, Калязин известен большинству граждан своей колокольней, вырастающей из воды, как антенна «русской Атлантиды». Эту колокольню я увидел впервые в 1978 году, совершая с моим папой круиз на теплоходе «Леонид Собинов» по маршруту Москва – Астрахань – Москва. Только сейчас я «навёл резкость» на сей объект – единственное, что осталось от Николаевского собора (1694 г.). Пятиярусную колокольню в 35 сажень (примерно 70 м) возвели умельцы-крестьяне помещика В.Ф. Ушакова. Вместе с Троицким монастырём, Николаевским собором под воду ушли церковь Иоанна Предтечи и другие храмы, гостиный двор, торговая площадь, набережная с купеческими особняками. В этом году исполняется 85 лет затоплению части Козельска. Перед затоплением Троицкий собор взорвали. В городе установлен памятник преподобному Макарию Калязинскому, основателю Троицкой обители (XV век). В 1609 году она стала «центром освободительного движения Русского государства от польско-литовских захватчиков. Здесь раскинул свой стан предводитель русского воинства князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, летом того же года им была одержана победа в сражении над неприятелем. Участники той исторической битвы, пушки XVII века, сохранились до настоящего времени. Они и сейчас, как грозные стражи, стоят при входе в городской краеведческий музей» (Путеводитель по Калязину, автор текста – Е.В. Чертовских, 2024 г.). Память о полководце Михаиле Скопине-Шуйском (1586-1610) увековечена в камне у Вознесенской церкви (1783), где почивают мощи преподобного Макария Калязинского, возвращённые из Твери. Про ополчение Минина и Пожарского люди имеют некоторое представление, а вот про попытку Михаила Скопина-Шуйского изгнать интервентов – известно узкому кругу специалистов и любителей истории. А ведь именно в августе произошла Калязинская битва! После семичасовой сечи войско Сапеги отступило. На памятнике скопа (рыбоядная птица) попирает польско-литовские штандарты.

В 1775 году Калязин становится уездным городом, и мы можем отметить 250-летие этого события. Большинство старых купеческих домов сконцентрировано на улице К. Маркса (Московской) – это дома Ляховых, Тишковых, Полежаевых, Коровкиных, Семёновых, Рыжковых. Привлекает внимание краснокирпичное здание с протяжённым фасадом, где располагались городское училище, земская управа, жандармско-полицейское управление (теперь тут – общеобразовательная школа). Калязин включён в орбиту «Золотого кольца» и, безусловно, заслуживает подобного статуса. Но при этом в городе продолжают сносить старинные дома или не обращают внимание на их обветшание. Мы увидели страшную, почти аллегорическую картину – руины сооружения с сохранившимися створками ворот. Ворота приоткрыты – заходи, любуйся! Так и просится на них табличка «Музей разрухи под открытым небом». Булыжная мостовая спускается к воде; за 500 рублей с человека нам предлагают на катере съездить на колокольню. Но мы отказываемся.

Ныне население Калязина – чуть более 15 тысячи человек, в городе функционируют 5 швейных предприятий, Дом культуры, спортшкола, Детская школа искусств. В упомянутом выше путеводителе мы увлечены такими строками: «Широкое развитие в прошлых веках здесь получили кузнечное, гончарное, сапожное, портновское, валяльное, кружевное и многие другие ремёсла. О талантах местных мастеров говорят изделия кузнецов, расписные изразцы, образцы золотого шитья, сохранившиеся в коллекциях музея. Большинство церковных облачений XVII – XVIII веков из местных храмов были украшены золотым и серебряным кружевом, плетённым на коклюшках». Уже на выезде из Калязина я заприметил два дома с искусной деревянной резьбой. На одном из домов красовалась надпись «Трактиръ». Увы, подходы к нему зарастают травой. Почему? Вряд ли такие заведения вышли из моды.

Уже отъехав от Калязина на приличное расстояние, мы посещаем церковь Рождества Пресвятой Богородицы, где ведутся восстановительные работы. У входа в храм я встретил девушку, которая на приветствие ответила: «Мы рисуем». Образованные граждане знают церковь Покрова-на-Нерли, а вот на другой Нерли (Большой, Волжской) находится церковь Рождества. Не исключено, бесхитростно ошибались старые летописцы или историки, читавшие документы, путая одну Нерль с другой. Я тоже чуть было не спутал!

Что ж, под закатную драматургию неба мы поспешили в Москву через Сергиев-Посад, чтобы оказаться в ней хотя бы через 3 часа. Из населённых пунктов с указателей я взял на карандаш такие: Переславичи, Запольское, Выпуково, Иудино, Пересвет. Красноречиво!

В ходе поездки мы осмотрели интересные и значимые в историко-культурном плане объекты, пообщались с людьми, установили связи, прикинули вероятные маршруты для туров, обсудили ряд важных тем и везде несли идеи солидарности краеведческих сил, торжества просвещения и гуманизма над невежеством, чёрствостью и регрессом. Этим очерком я тоже пытаюсь внести вклад в данное торжество.

1 из 66 фотографий

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_69.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_72.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_73.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_75.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_79.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_77.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_76.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_70.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_74.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_71.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_68.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_67.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_56.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_55.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_57.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_53.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_61.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_59.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_60.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_58.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_54.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_52.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_44.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_45.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_41.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_43.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_50.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_51.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_46.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_48.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_47.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_42.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_36.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_37.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_32.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_34.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_35.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_40.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_39.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_38.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_33.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_31.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_21.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_24.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_26.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_22.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_30.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_28.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_23.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_29.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_27.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_25.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_12.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_15.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_13.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_14.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_20.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_18.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_16.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_19.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_17.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_11.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_4.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_3.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_7.jpg

900x600_adaptiveResize_galleries_2440_2.jpg

15-17.08.2025. Александр Снегуров, фото автора

- Ещё больше материалов и фотографий на: https://t.me/zelenogradinfo

- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads

- Группа VK: https://vk.com/zelekinfo